In Keltengräbern wurden Reste von Kettenhemden gefunden, die in die Zeit um

400 v.u.Z datieren. Die Römer haben sie von den Kelten übernommen und ihren

Bedürfnissen angepaßt. Kettenhemden wurden noch bis 1910 bei pakistanischen

Stammesangehörigen im Kampf getragen. Dies ergibt eine Nutzungsperiode von

über 2300 Jahren.

Kettenhemden nehmen dem Schwert die Schärfe/Spitze und einen Teil der Wucht,

sie sind geschmeidig und passen sich dem jeweiligen Träger an, damit stellen

sie eine geradezu ideale Ausrüstung für große Heere dar, denn sie können in

entsprechender Stückzahl vorgefertigt und ausgegeben werden, ohne dass einzeln

Maßgenommen werden muß.

Ihr Nachteil der großen Oberfläche, die rosten kann, kommt nur bei Lagerung zum

Tragen, wird das Kettenhemd häufig getragen und bewegt, reiben die Ringe aneinander

und der Rost wird weitgehend abgescheuert.

Der große Vorteil gegenüber anderer Panzerung liegt in der einfachen Reparatur,

zu der nur minimal Werkzeug und Material mitzuführen ist und darin, dass zum Ab-

bzw. Ablegen keine Hilfe benötigt wird.

Die meistgebräuchliche Version ist die 4/1 (vier in eins), bei der in jeden Ring

vier weitere Ringe eingehängt sind.

Abb.1 antike Tragweise

Dies ergibt einen Kette-Schuß-Effekt, die Beweglichkeit in den rechtwinklig

Richtungen ist ungleich. In Abb.1 ist die Richtung der stärksten Beweglichkeit

links/rechts. In Abb.2 wäre dies oben/unten, die jedoch beim Tragen durch das

Gewicht des Kettenhemdes stark behindert wird.

Abb.2 im Mittelalter zu findende Tragweise

Typisch für die römischen Kettenhemden war die Verwendung gestanzter Ringe/

Scheiben, die durch Drahtringe miteinander verbunden wurden. Jeder Drahtring

wurde in sich vernietet. Kettenhemden mit gestanzten Ringen sind bei gleicher

Ringgröße dichter.

Abb.3 links nur runde Drahtringe, rechts flache und runde Ringe alternierend

(die Ringe sind nicht vernietet, die flachen Ringe nicht gestanzt)

Bezieht man die Herstellung der Halbprodukte, wie Draht bzw. Eisenpaltten mit

in die Überlegung ein, liegen die Vorteile der Verwendung gestanzter Ringe klar.

Es ist um ein Vielfaches einfacher und schneller aus dem Eisenbarren, dem

Ausgangsmaterial, eine Platte mit einer Stärke von ca. 1 mm zu schmieden, als

einen Draht zu ziehen.

Weitere Vorteile der gestanzten Ringe sind das Fehlen einer Sollbruchstelle,

denn die Materialstärke ist durchgängig gleich, und nach dem Einarbeiten ins

Hemd entfällt die Notwendigkeit des Vernietens der gestanzten Ringe.

Zum Vernieten des Drahtrings wurden die beiden Enden überlappt, flachgehämmert,

ein Loch hineingetrieben, in das ein kleines dreieckiges Stück Metall gesteckt

und am spitzen Ende umgehämmert wurde.

Die Ringgrößen und damit das Gewicht der Kettenhemden variierten von 3 mm

Innendurchmesser bis zu 8 mm Innendurchmesser. Die Spanne des Gewichts reicht

von 7 kg bis 14 kg.

Die römischen Kettenhemden waren weitgeschnitten, wodurch sich Scheinärmel

ergeben, und sie endeten etwa eine Handbreite überm Knie. Bis um die

Zeitenwende hatten die Kettenhemden im Schulter-Nacken-Bereich eine Dopplung,

die mit einem Haken vor der Brust zusammengezogen wurde. Diese entfielen im

Laufe des 1.Jahrhunderts.

Das Kettenhemd war Teil der Standardausrüstung der römischen Legionen, bis zum

Aufkommen der Schienenpanzer in CLAUDISCHER Zeit und wieder nach ihrem

Verschwinden. Bei den Auxiliartruppen hat sich der Schienenpanzer nicht

durchgesetzt, hier war das Kettenhemd durchgängig Standard.

Wir leben nicht in der Antike und haben die bequeme Möglichkeit im Fachhandel

Eisendraht der verschiedensten Stärken mit Längen, von denen die Römer nur

träumen konnten, zu beziehen. Am nächsten an das römische Original kommt

gewöhnlicher Eisendraht. Bei den von mir bevorzugten Ringgrößen mit

Innendurchmesser von 4 mm ist eine Drahtstärke von 1 mm Durchmesser für die

Stabilität ausreichend und gewährt einen hohen Tragekomfort. Die Hemden bestehen

aus ca 75 000 Ringen und wiegen ca 7,5 kg.

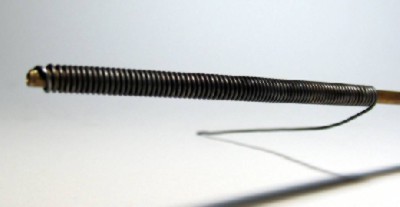

Die Ringe werden alle selbst hergestellt. Wie bereits vor 2000 Jahren dient dazu

ein Metallstab, um den der Draht gewickelt wird.

Die so entstandenen Würmchen (Begriff aus dem MA) werden dann der Länge nach

aufgeschnitten und die offenen Ringe sind fertig, sie müssen nur noch zu einem

Kettenhemd zusammengesetzt und zu gebogen werden.

Am besten eignet sich ein Paar leicht modifizierte Flachzangen. In die beiden

Greifbacken jeder Zange werden je zwei Rillenpaare eingeschliffen, je ein Paar

Längsrillen, die verhindern, dass die Ringe beim Zusammendrücken rausspringen,

und je ein Paar Querrillen in Form/Größe der zu bearbeitenden Ringe, die für

einen sicherne Griff der Ringe sorgen.

Es gibt verschiedene Methoden die Ringe aneinander zufügen, jeden Ring einzeln

oder einen geschlossenen mittels eines offenen Ringe ans Gewebe ansetzen. Auch

ist es egal, ob man in Längs- oder Querrichtung arbeitet, da findet jeder nach

einiger Zeit seine Lieblingsrichtung.

Bisher sind alle Ringe nur stumpf zusammengebogen und nicht genietet, auch die

flachen Ringe (Abb.3) sind nicht gestanzt, sondern flachgehämmerte Ringe.

Natürlich wäre kein römischer Soldat mit solchen Hemden in die Schlacht gezogen,

und genauso wenig ziehen wir in Schlachten, dafür sind unsere Waffen zu authentisch

und das Verletzungsrisiko zu groß.

Auch die Frage, ob Kettenhemden bei Feuerwaffen helfen, sei hier kurz

angeschnitten. Sie helfen - aber nur dem, der die Waffe abfeuert! Durch die hohe

Auftreffgeschwindigkeit der Geschosse hat das Kettenhemd keine Zeit sich zu

verformen und so Energie aufzunehmen, vielmehr brechen die Ringe im Bereich der

Einschußstelle und werden mit in die Wunde gerissen. Da ist es günstiger das

Kettenhemd vorher auszuziehen.